Raison présente n° 216

19,00 €

Décembre 2020

CASSER, CASSEURS, CASSURES

Sommaire

Casser ? Une question légitime

Marc André………………………………….. 3-14

Le « vandalisme », un néologisme lourd de sens politique en 1794 et aujourd’hui presque banalisé

Michel Biard………………………………. 15-22

« On ne sait qu’inventer pour nous casser les bras ! ». Ouvriers, machines et imaginaires de la casse au xixe siècle

François Jarrige…………………………. 23-33

« Bris de prison ». Des mutineries de la guerre d’Algérie aux révoltes des années 1970

Marc André……………………………….. 34-44

La casse graphique au regard photographique en mai-juin 68. Politisation et patrimonialisation visuelle

Julien Hage………………………………… 45-54

« Une pensée pour les familles des vitrines ». Symboliques contemporaines de la destruction

Alain Bertho………………………………. 55-66

Gueules cassées 2020. Traumatisme au temps des armes à létalité réduite

Thomas Cuvelier………………………… 67-76

La casse d’un mouvement antinucléaire non-violent. Le journal

La Gueule Ouverte et la manifestation de Creys-Malville 1977

Mathias Valverde…………………….. 77-87

Liquéfier pour liquider. Quelques considérations sur

« l’hôpital de flux »

Frédéric Pierru…………………………. 88-97

« C’est celui qui le dit qui l’est… ». « Casseurs » : le stigmate retourné

Ludivine Bantigny…………………… 98-108

Entretien avec Gérard Noiriel

Emmanuelle Huisman-Perrin & Marc André……………………. 109-118

Les deux Hassan : le fondu au noir dans les documentaires de la césure syrienne

Antoine Hatzenberger……………. 119-127

Le verre cassé : le temps est-il irréversible ?

Michèle Leduc & Michel Le Bellac………………….. 128-136

Trimestrielles

Étymologie & sémantique, Atlas des arts vivants, Musique, À travers quelques livres, Notes de lecture

Disponible en version numérique sur Cairn.info : https://www.cairn.info/revue-raison-presente.htm

CASSER ? UNE QUESTION LEGITIME

Par Marc André

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Rouen-Normandie, chercheur au sein du Groupe de Recherche d’histoire (GRHis). Ses travaux portent sur l’immigration algérienne, la guerre d’Algérie, la justice militaire et la prison.

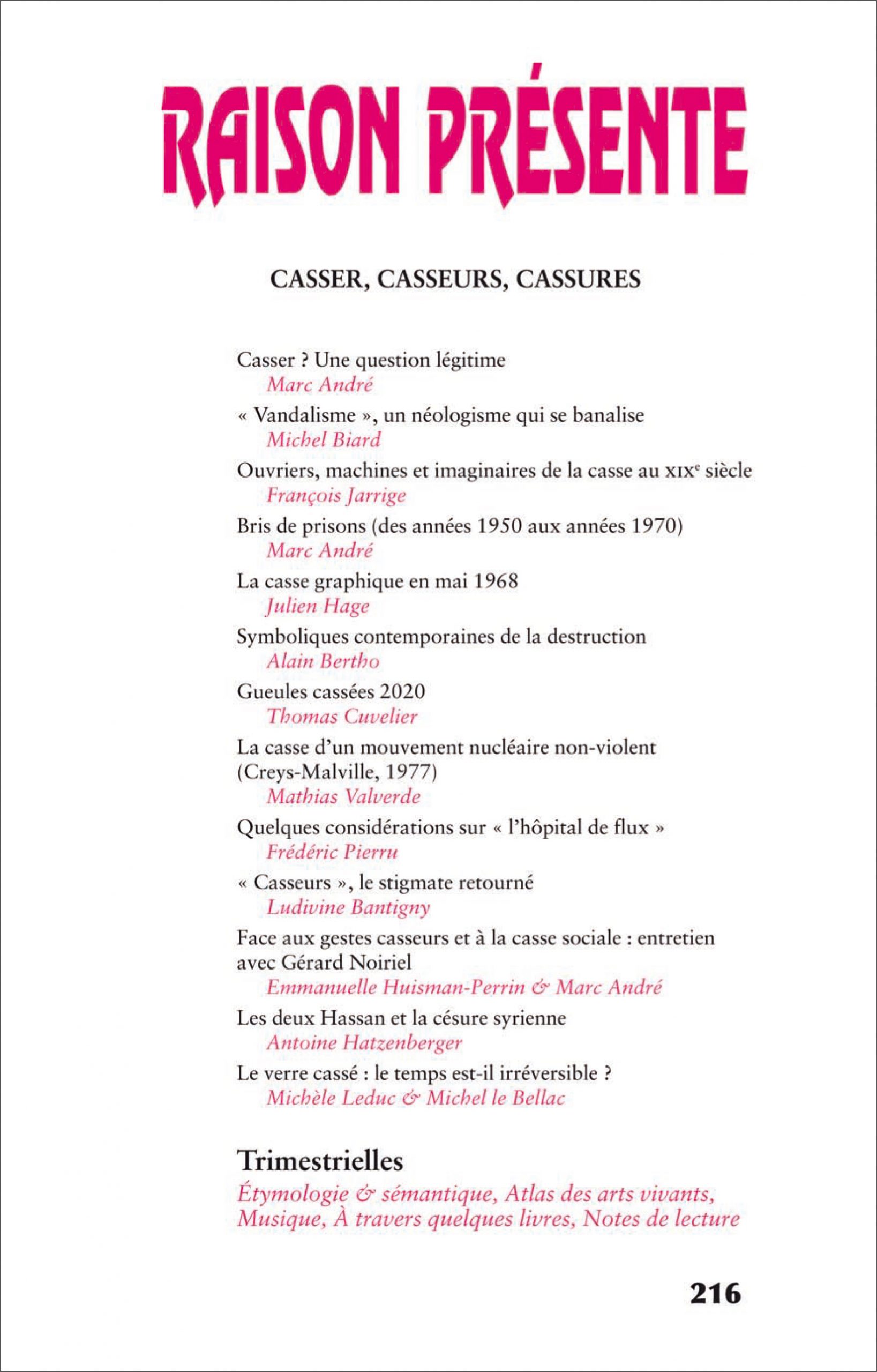

François Rude, La Victoire, 1833- 1836 (Arc de Triomphe)

© MaxPPP

« 1789 : les casseurs prennent la Bastille.

1936 : les casseurs obtiennent les congés payés. Et en 2019 ? »1Banderole brandie lors d’une manifestation à Valence, Le Monde, 3 février 2019.

Le 1er décembre 2018, troisième acte des Gilets jaunes, des manifestants « nassés » par les forces de l’ordre pénètrent dans les couloirs de l’Arc de Triomphe et défigurent le visage en plâtre d’un moulage de François Rude. Les manifestants font de La Victoire – vrai nom de la statue – l’allégorie d’une Marianne éborgnée : « Elle est tragiquement ce que nous sommes, elle dit précisément ce qu’ils nous ont fait »2Gill, D., Marianne ressuscitée pour République défigurée, Médiapart, 30 avril 2020. https://blogs.mediapart.fr/danyel-gill/blog/031218/marianne-ressuscitee-pour-republique-defiguree (consulté le 22 novembre 2020).. Quant aux autorités (policières, judiciaires, gouvernementales) et de nombreux journalistes, ils font de cette même statue l’allégorie d’une République outragée : les manifestants sont des « casseurs » qui performent par leur geste leur haine de la République. La prise de l’Arc de Triomphe est « le jour où tout a basculé »3Le Monde, 16 mars 2019.. Elle suscite à chaud des commentaires dans les médias et intègre sans plus attendre de nombreuses publications scientifiques4Fureix, E. (2019), L’Œil blessé. Politiques de l’iconoclasme après la Révolution française, Ceyzieu, Champ Vallon, p. 8 ; Bantigny, L. (2020), « La Plus Belle Avenue du monde ». Une histoire sociale et politique des Champs-Élysées, Paris, La Découverte, p. 163. L’événement fait date. Pourtant, ce geste casseur n’est ni le premier, ni le dernier.

Il est des mots d’époque, et « casseurs » est l’un de ceux-là. Alors que le terme émerge au XVIe siècle pour désigner la profession « de ceux qui cassent de la pierre ou de la fonte », c’est au début du XIXe siècle qu’il s’arrime aux protestations populaires caractérisées par les bris de machines5Boursier, P., de Montlibert, C. (2019), “Casseurs”, c’est-à-dire ?, in Fondation Copernic, Manuel indocile de sciences sociales, Paris, La Découverte, p. 527.. Puis il s’épaissit pour désigner les « casseurs de vitres [ou] de lanternes » lors de l’insurrection écrasée par la monarchie de Juillet en 18326Bantigny, L., Aux origines du terme “casseur”, Retronews, 6 septembre 2016 https://www.retronews.fr/edito/aux-origines-du-terme-casseurs (consulté le 22 novembre 2020).. Si les destructions de vitres et la casse dans les usines perdurent à la fin du XIXe siècle, c’est essentiellement depuis les années 1950 que le terme « casseur » revient massivement pour désigner les « gauchistes » dans leurs combats de rue, les mutins dans leurs prisons, les jeunes dans leurs banlieues, les manifestants dans leurs cortèges. Le mot comme l’acte saturent aujourd’hui comme jamais les espaces public, médiatique et scientifique. Bien sûr, aucun chercheur ne saurait naturaliser le geste casseur, faisant de celui d’hier le même que celui d’aujourd’hui. Il existe pourtant une familiarité dans les phénomènes de casse du XIXe au XXIe siècle qui partagent souvent un même répertoire de gestes7Le concept de « répertoire d’action » a été inventé par Charles Tilly dans La France conteste de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986. et une même grammaire symbolique. On entend généralement, derrière le bruit des bris, une même dénonciation, celle de la casse sociale. Surtout, les « casseurs » se souviennent, comme on le voit sur la banderole qui nous sert d’exergue.

Ce numéro de Raison présente propose de cerner et contextualiser les nombreux épisodes de casse qui, portés par des groupes sociaux divers, entrent par effraction et de manière visible dans l’espace public au cours des deux derniers siècles. Il contribue à faire de la casse un objet digne d’attention. En ce sens, il est porté par un courant de recherches effervescent depuis que quelques pionniers anglais ont osé crever la bulle de mépris qui enveloppait les gestes casseurs. Eric J. Hobsbawm, en 1952, dénonçait les idées fausses portées contre les briseurs de machines du début du XIXe siècle : avant lui il était question, ici d’une « jacquerie industrielle, inutile et frénétique », là d’un « débordement d’excitation et [d’]esprit échauffés »8Hobsbawm, E. J. ([1952] 2006), Les briseurs de machines,Revue d’histoire moderne et contemporaine, 5(53-4 bis): 13.. Pour l’historien britannique, il importe au contraire de saisir la puissance de ces premiers mouvements. Porté par cette même exigence, Edward P. Thompson réhabilite également, en 1963, ces bris de machines, allant jusqu’à redéfinir l’émeute : contre les tenants d’une « vision spasmodique de l’histoire populaire »9Thompson, E. P. ([1988] 2013), Économie morale de la foule, in Fassin et al., La Question morale, Paris, PUF, p. 312., il oppose la double légitimité des mouvements de foule. D’une part, les émeutiers étaient « guidés par la certitude de défendre des droits et des coutumes traditionnels »10Ibid. , p. 314. Thompson, E. P. ([1963] 2012), La Formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Le Seuil., de l’autre, leur histoire permet de s’affranchir d’un récit écrit par les vainqueurs.

Depuis, les « casseurs » suscitent une riche activité éditoriale. Anthropologues, historiens, sociologues, politologues, psychologues, historiens de l’art, juristes multiplient les approches. Certains se concentrent sur la genèse de ces mouvements et les contextes propices à l’explosion de violence. D’autres se penchent sur la sociologie des émeutiers. D’autres enfin plongent dans l’éclat événementiel pour lui redonner son épaisseur, sa logique, ses émotions, sa cohérence. Ce numéro vise à refléter cette diversité et, à travers des fragments toujours historiquement situés, à redonner à ces gestes leur raison présente.

STIGMATES

Partons justement du présent et du dénigrement : lors des manifestations contre la loi travail, en 2016, un ministre parle de « casseurs extrémistes qui ont pour seule motivation la haine de l’État et, de ce fait, des valeurs de la République »11Le Monde, 29 avril 2016., le Premier ministre dénonce des « voyous », une députée d’extrême droite condamne « des milices d’extrême gauche », un maire parle de « terroristes, des Daech de l’intérieur »12Ibid., 25 mai 2016.. En 2018-2019, lors du mouvement des Gilets jaunes, rebelote, le président de la République évoque des « professionnels du désordre », et un journaliste affirme que ce mouvement est « à la fois horrible et consternant »13Bantigny, L., La Plus Belle Avenue du monde, op.cit. (note 4), p. 254.. « Casseurs » : voilà l’épouvantail, aujourd’hui comme hier. Lors des mouvements alter-mondialistes à l’orée du XXIe siècle, les groupes organisés en Black blocs sont présentés comme des « barbares » et des « casseurs nihilistes »14Dupuis-Déri, F. (2003), Black blocs : bas les masques, Mouvements, Paris, La Découverte, 1(25): 79-80. ; au début des années 1970, les maoïstes sont qualifiés de « voyous »15Vimont, J.-C. (2015), Les emprisonnements des maoïstes et la détention politique en France (1970-1971), Criminocorpus, en ligne le 6 octobre 2015. http://journals.openedition.org/criminocorpus/3044, §35 (consulté le 22 novembre 2020). ; au XIXe siècle, Edmond de Goncourt parle de « gestes épileptiques »16Fureix, E., L’Œil blessé, op.cit. (n. 4), p. 210. ; enfin, à la fin du XVIIIe siècle, les briseurs de machines sont des luddistes, mot qui renvoie les destinataires à la réaction et à la barbarie17Jarrige, F. [2014] (2016), Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La Découverte, p. 9.. Si le champ lexical dépréciatif est particulièrement riche, un mot, inventé durant la Révolution française, et sur lequel revient dans ce numéro Michel Biard, resurgit dans tous les mouvements : celui de « vandales ». La stigmatisation participe d’une stratégie de délégitimation des mouvements autant qu’elle contribue à les désigner comme une menace sociale18Cohen, S. ([1972] 2010), Folk Devils and Moral Panics, Routledge, 2011, cité par Isabelle Sommier, Réflexion autour de la “menace” ultra-gauche en France, in Xavier Crettiez et al., Les Violences politiques en Europe, Paris, La Découverte, p. 46-48..

Force est aussi de constater qu’une véritable « rhétorique du pathologique »19Renneville, M. (2003), Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, p. 283., parée des atours de la science, accompagne les phénomènes de casse. Déjà utilisée contre les communards, c’est du côté de la psychologie des foules, à la charnière des XIXe-XXe siècles, qu’on trouve une généralisation de la pathologisation des gestes casseurs : la foule changerait un homme ou une femme honnêtes en assassins. La même logique de mépris perdure jusque dans certains écrits scientifiques aujourd’hui et se manifeste par des oublis volontaires20Barrillon, M. (2008), Regards croisés sur les luddites et autres briseurs de machines. La place de la technique dans la problématique du changement social, Écologie et politique, 3(37): 45., des remarques péjoratives, des postulats d’enquêtes orientés (recherche des causes de cette « délinquance »)21Ricordeau, G. (2001), Pourquoi cassent-ils. Présentation des discours et motivations des casseurs, Médecine et Hygiène, « Déviance et société », 2(25): 166-167., ou encore par des procédures plus sournoises comme les études portées par des lobbys intéressés22Jarrige, F., Techno-critiques, op.cit. (n. 17), p. 332..

Or tout cela a des conséquences car la criminalisation facilite la répression. Généralement, le pouvoir procède en deux temps : alors qu’il stigmatise la pratique émeutière dans son ensemble au début, face à l’absence d’effet sur l’engagement manifestant et sur le soutien populaire, il distingue ensuite les casseurs des manifestants non violents23Jeanpierre, L. (2019), In Girum, Les leçons politiques des ronds-points, Paris, La Découverte, p. 23.. Et des lois d’exception sont alors prises afin de « casser les casseurs » comme celle du 8 juin 1970, dite « loi anti-casseurs », destinée à réprimer l’ultra-gauche : abrogée en 1981, cette loi instituant la responsabilité pénale collective de tous les participants à une manifestation et le principe du casseur-payeur a été réactivée et renforcée début 2019. Pour les juristes, ces lois constituent une atteinte significative aux droits individuels dont celui de manifester inscrit dans la Constitution et reconnu par les instances européennes24Tartakowsky, D. ([1998] 2020), Le Pouvoir est dans la rue. Crises politiques et manifestations en France. XIXe-XX{e siècles, Paris, Flammarion, p. 12. 25 Par exemple, la justice peut déjà prononcer des « interdictions de séjour », Le Monde, 8 janvier 2019.}, d’autant que les codes existants permettent déjà de sanctionner les casseurs25. Elles sont des « lois scélérates », du nom des lois prises contre les anarchistes dans les années 1890, dans la mesure où, comme l’écrit l’avocat Raphaël Kempf, « généralement adoptées sous le coup de l’émotion pour gérer une situation exceptionnelle, désignant des ennemis, elles donnent un pouvoir extraordinaire et parfois temporaire à l’État, à la police et au ministère public, avant de se normaliser et de cibler aussi les citoyens »25Kempf, R. (2019), Ennemis d’État. Les lois scélérates, des anarchistes aux terroristes, Paris, La Fabrique éditions, p. 98..

La criminalisation des casseurs a aussi pour objectif de dépolitiser leur cause, d’en faire des délinquants ordinaires. Dès 1810, le code pénal criminalise les protestations sociales26Jarrige, F., Techno-critiques, op.cit. (n. 17), p. 45. et cette logique est particulièrement à l’œuvre aujourd’hui, sous trois formes27Codaccioni, V. (2019), Répression. L’État face aux contestations politiques, Paris, Éditions Textuel, p. 16-22. : la pratique de la correctionnalisation et le recours aux comparutions immédiates ; la réduction des infractions au droit commun (outrages, port d’arme, etc.) ; le choix des internements psychiatriques. La citoyenneté des casseurs est mise en question puisque, dans l’éventail des peines, on relève régulièrement la privation des droits civiques, civils et familiaux. Et, quand les juges ou journalistes se penchent finalement sur le profil des inculpés, il en ressort un constat méditatif : « le défilé des prévenus jugés en comparution immédiate (…) n’aura pas beaucoup éclairé sur le profil des “casseurs” »28Le Monde, 16 juin 2016..

GESTES

Le stigmate tombe. Dans l’enceinte du tribunal, un étudiant refuse l’« image “fantasmagorique” du casseur qui utiliserait la manifestation comme exutoire à sa violence »29Le Monde, 19 mai 2016., et un journaliste constate qu’« en lieu et place de “casseurs organisés” [on trouve] des individus marginalisés »30Le Monde, 2 mai 2016.. En marge des manifestations, en marge de la société : c’est toujours ce qui est examiné avant d’être presque systématiquement contredit. De fait, les groupes de casseurs ne sont généralement ni structurés ni homogènes. Ils se caractérisent, principalement, par l’absence de meneurs. Cela est vrai chez les luddistes qui s’abritent derrière un personnage mystérieux, Ned Ludd, qui aurait brisé un métier chez son maître à la fin du XVIIIe siècle31Jarrige, F. (2014), Le luddisme, refus de la mécanisation, in Pigenet, M. et al., Histoire des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, p. 69., chez les mutins qui, en prison, ne se reconnaissent aucun chef, comme chez les Blacks blocs que le gouvernement aimerait dissoudre sans en avoir les moyens du fait, justement, que le mouvement n’ait ni structure, ni statut, ni hiérarchie32Codaccioni, V., Répression, op.cit. (n. 28), p. 36.. La réduction des femmes à la figure de harpies isolées est refusée et dénoncée tant elles sont nombreuses dans la lutte contre les machines33Jarrige, F. (2013), Le genre des bris de machines : violence et mécanisation à l’aube de l’ère industrielle (Angleterre-France, 1750-1850), Clio. Femmes, Genre, Histoire, 38: 17-40. comme dans les Black bloc34Près de 40 % de femmes : Dupuis-Déri, F., Black blocs : bas les masques, cit. (n. 14), p. 77.. Les groupes de casseurs sont avant tout constitués dans le temps même de la casse. Le secret, joint à l’absence de chef et de structure, empêche d’ailleurs de comprendre cette soudaine cristallisation et rend les approches scientifiques malaisées. Des généalogies intellectuelles et militantes sont néanmoins esquissées comme pour l’ultra-gauche, héritière de plusieurs strates historiques d’opposition au léninisme remontant au début du XXe siècle35Sommier, I. (2015), Qui sont vraiment les casseurs ?, Les Inrockuptibles, 21 mai 2015..

Pour repérer les affinités électives entre « casseurs », il convient de regarder les cibles visées. Car la violence est toujours sélective. Les ouvriers et les artisans brisent des machines menaçant leur travail (François Jarrige, art. 2) ; les détenus se dressent contre un traitement intolérable et indigne (Marc André, art. 3) ; lors des mouvements « gauchistes » des années 1970, des manifestations anti-mondialisations des années 1990, contre la loi travail ou celles des Gilets jaunes des années 2010, les signes du capitalisme triomphant sont attaqués comme les vitrines de magasins de luxe sur les Champs-Élysées (Alain Bertho, art. 5, Ludivine Bantigny, art. 9). La plupart des études sur ces innombrables épisodes montrent que les atteintes aux biens ne relèvent que très peu d’« une délinquance d’appropriation »36Moreau de Bellaing, C. (2009), Casse, politique et représentation dans la France contemporaine, Droit et cultures, 58(2), mis en ligne le 16-9-2010. http://journals.openedition.org/droitcultures/2199, §33 (consulté le 22 novembre 2020). 38 Ibid. , §20.. Le geste est politique. Les casseurs visent les vainqueurs.

« Quand faire, c’est dire » : en inversant le précepte de la performativité formulé par John Austin, Uri Eisenwzeig explicite parfaitement ce mode d’interpellation38. Dans les bris et débris, tout un discours se joue que l’on saisit lorsqu’on plonge au cœur de l’événement. La casse est un spectacle qui met en scène les corps. Tout est jeu de regards. Dans les grèves de la fin du XIXe siècle et quand des ouvriers entendent « tout casser », la « violence-simulacre » cherche moins à détruire qu’à faire peur37Perrot, M. (2019), Les ouvriers en grèves, in Le Chemin des femmes, Paris, Robert Laffont, p. 83-84. ; des banderoles sont brandies sur les toits des prisons, des graffitis ou feuilles volantes restent collés aux scènes d’émeute ce qui donne à certains quartiers une « nouvelle peau », bien décrite par Julien Hage pour Paris en mai-juin 1968 (art. 4). Ces éclats événementiels sont accompagnés de bruits (grenades assourdissantes, etc.), de couleurs (jets de peintures), mais aussi de cris. Ils sont souvent teintés d’humour, sur lequel revient dans son article Ludivine Bantigny (art. 9). Ce qui est mis en scène, c’est l’affrontement avec le pouvoir, lequel riposte in situ avec sa police voire son armée. Face au geste casseur, le geste policier s’affermit, et certains n’hésitent plus à parler, dans ces moments, d’« émeutes policières »38Dupuis-Déri, F., Black blocs : bas les masques, op.cit. (n. 14), p. 80.. D’ailleurs, les manifestations, en croissance exponentielle depuis les années 1970, ont aussi changé de nature : nées dans le mouvement social plus que dans la vie politique, elles mêlent des acteurs qui sont exclus de « l’arme de la grève » et n’hésitent pas à déployer une violence offensive, laquelle, en retour suscite une violence policière accrue faisant de nombreux blessés sur lesquels se penche Thomas Cuvelier (art. 6)39Tartakowsky, D., Le Pouvoir est dans la rue, op.cit. (n. 24), p. 236..

La double radicalité – répressive et militante – s’explique en partie par les nombreuses solidarités, ou complicités, dont jouissent les casseurs au sein des manifestations. C’est ainsi qu’en 2018, le ministre de l’Intérieur affirmait, sur un air faussement candide : « Ce qui est très étonnant, c’est que des black blocks puissent intervenir au milieu d’une foule qui finalement ne réagit pas »40Le Monde, 24 mai 2018.. De fait, l’intégralité des travaux sur les phénomènes de casse souligne ces solidarités silencieuses : la psychologie-sociale constate que les idées animant le peuple-foule s’expriment d’autant plus fortement qu’elles se trouvent à l’état latent chez de nombreux individus41Renneville, M. Crime et folie, op.cit. (n. 19), p. 275. ; les révoltes des prisons se propagent parce qu’elles soulèvent des soutiens dont celles du Groupe d’information sur les prisons ; depuis les années 1990, les actions violentes bénéficient soit de l’anonymat que leur offre la manifestation, soit de solidarités actives. Une manifestante avoue en 2019 : « Jusqu’ici dans les manifestations, je m’interposais pour éviter la casse. Mais là maintenant je me dis “tant pis” »42Le Monde, 17 mars 2019.. Mais alors, pourquoi tant de solidarités à l’ombre de la casse ?

CASSE CONTRE CASSE

Le stigmate est renversé. Qui sont les casseurs ? Ce sont les ministres et leurs « brigades spéciales anti-peuple »43Vimont, J.-C., Les Emprisonnements des maoïstes, op.cit. (n. 15), §79. pour les maoïstes en 1971 ; « ceux qui cassent les usines et démolissent ce que des générations d’ouvriers ont construit »44Tract des ouvriers de la sidérurgie en 1979 cité par Boursier, P., de Montlibert, C., “Casseurs”, c’est-à-dire ?, op.cit. (n. 5), p. 533. pour les sidérurgistes en 1979 ; ou encore « les chefs d’État », comme on le lit sur une banderole déployée sur les Champs-Élysées en 201945Bantigny, L., La Plus Belle Avenue du monde, op.cit. (n. 4), p. 255.. Ludivine Bantigny revient dans ce numéro sur le sens de ce retournement symbolique. La casse matérielle semble bien un effet de la casse sociale. C’est ainsi que les sociologues de la santé ont prouvé combien les réformes successives d’un hôpital public vu comme une entreprise ont abouti à « la casse du siècle » (hôpitaux sous tension, patients malmenés, suicides dans le personnel de santé, etc.), les relations humaines cédant le pas aux logiques managériales46Juven, P.-A., Pierru, F., Vincent, F. (2019), {La Casse du siècle. À propos des réformes de l’hôpital public, Raisons d’agir, Paris.}. Frédéric Pierru le rappelle dans ce numéro en usant d’une métaphore liquide pour qualifier la casse (art. 8). La mise en concurrence des établissements, la gestion austéritaire et les fusions frappent également l’enseignement supérieur : lorsqu’il démissionne du poste de directeur de la Maison des Sciences de l’homme, le sociologue Michel Wieviorka s’oppose à « la casse » organisée par les bureaucrates47Libération, 20 juillet 2020.. Et la loi de programmation de la recherche votée à l’automne 2020 introduit un nouveau délit (la mobilisation sur les campus), puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende : toute personne présente sur un campus universitaire est un casseur potentiel. Toutefois, les autorités au pouvoir usent encore et toujours de la dénégation. Pour ne prendre qu’un exemple, la ministre du Travail affirme à propos de la réforme du code du travail : « Il n’y aura pas de casse sociale, c’est l’inverse »48Le Monde, 26 août 2017..

De fait, les épisodes de casse matérielle se déroulent dans des périodes de mutations économiques et de difficultés sociales : ce sont des ripostes à la violence de politiques antisociales, que ce soit au début de la Révolution industrielle, ou depuis les années 1970, dans un contexte de néolibéralisme où tout devient jetable. Les gestes casseurs dénoncent la société de la casse, des objets remplacés avant d’être cassés, des objets programmés pour être changés rapidement. Derrière cette critique, il est toujours une demande d’alternative, le désir d’un choix. Pour les historiens du luddisme, les « casseurs » sont des « radicaux réactionnaires »49Barrillon, M., Regards croisés sur les luddites et autres briseurs de machines, op.cit. (n. 20), p. 62. luttant au nom de la préservation du travail, de modes de vie traditionnels, de la santé des populations, de la préservation des paysages et des environnements50Jarrige, F., Techno-critiques, op.cit. (n. 17), p. 71.. Quand José Bové et les militants de la Confédération paysanne démontent un McDonald’s à Millau en 1999, c’est parce que le restaurant est le symbole des multinationales et de la malbouffe. Quand les casseurs s’en prennent à la publicité, c’est pour dénoncer une société créatrice de faux besoins51Simon, J. (2012), Les casseurs de pub contre la société de consommation ! Stratégies de détournement pour convaincre, Mots. Les langages du politique, 98, mis en ligne le 1 mai 2014, http://journals.openedition.org/mots/20602 (consulté le 5 mai 2020).. Il y a derrière ces gestes destructeurs des utopies et des propositions concrètes. Une lecture à rebrousse-poil de l’histoire montre les nombreuses inventions durables laissées pour compte : avant 1790, deux tiers des inventions portaient sur des procédés améliorant la qualité des produits, quand, après cette date, les inventions se penchaient sur l’intensification de la production52Barrillon, M., Regards croisés sur les luddites et autres briseurs de machines, op.cit. (n. 20), p. 54.. C’est en ce sens que le concept d’économie morale inventé par E. P. Thompson est d’une saisissante actualité : le geste casseur se déploie lorsque le contrat moral, ou le contrat social, est rompu. Ce qui semble le cas, de nouveau, aujourd’hui.

TEMPORALITES BRISEES

Réfléchir sur la casse conduit inévitablement à réfléchir sur le temps et, finalement, sur notre temps. Walter Benjamin rapporte, à propos de la Révolution de Juillet, cet événement significatif : « Au soir du premier jour de combat, il s’avéra qu’en plusieurs endroits de Paris, indépendamment et au même moment, on avait tiré sur les horloges murales »53Löwy, M. ([2014] 2018), Walter Benjamin : avertissement d’incendie. Une lecture des Thèses « Sur le concept d’histoire », Paris, Éditions de l’éclat, p. 165.. Le geste casseur s’en prend ici à l’image du temps qui passe. En ce sens, la casse est un arrêt sur image, un temps ordinaire interrompu qui ouvre le champ des possibles, ce que montrent bien les sociologues ou anthropologues qui plongent dans ces instants aussi fugitifs qu’intenses54Huet, R. (2009), Le Vertige de l’émeute ; Bertho, A. (2009), Le Temps des émeutes, Montrouge, Bayard.. Le verre cassé signale également l’irréversible, et c’est en physicienne que Michèle Leduc le montre dans ce numéro dans une perspective détachée des mobilisations sociales (art. 12). Quant à Laurent Jeanpierre, il propose d’inverser la méthode scientifique : il s’agit désormais moins de chercher à expliquer qu’à se laisser « ébranler » par l’événement55Jeanpierre, L., In Girum…, op.cit. (n. 23), p. 13..

À l’imprévu s’ajoute la dimension généralement simultanée des gestes casseurs. Une mutinerie de prisonniers en déclenche toujours d’autres, entre les années 1950 et 1970, grâce aux transferts des mutins. Les phénomènes de casses des Gilets jaunes se sont diffusés, au même moment, en diverses villes françaises avec une excuse ironique quand cela se passait différemment : « Désolé, Daragon [maire de Valence]. On a oublié de tout casser »56Le Monde, 3 février 2019.. Alain Bertho montre cette diffusion de manière saisissante à l’échelle mondiale (art. 5).En troisième lieu, le geste est souvent répété. Si l’on établissait la statistique des carreaux cassés lors des grèves et manifestations au XIXe siècle, le résultat serait impressionnant rappelle Michelle Perrot57Perrot, M., Les ouvriers en grèves, op.cit. (n. 39), p. 91.. L’acte répétitif souligne son potentiel subversif, comme l’atteste l’augmentation en fréquence des émotions populaires qui précèdent la Révolution française58Nicolas, J. (2008), La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), Paris, Le Seuil.. Intensité événementielle, simultanéité et répétition sont les trois variables du geste casseur. Ils définissent des tranches d’histoire. Certains voient dans la multiplication des manifestations violentes des dernières années un nouveau trend contestataire59Notamment Sidney Tarrow cité par D. Tartakowsky (1998), Le Pouvoir est dans la rue, op.cit. (n. 24), p. 254., même si, en regardant ailleurs (vers la Syrie, Antoine Hatzenberger, art. 11), ou en amont (Gérard Noiriel, art. 10), la violence manifestante est replacée à sa juste mesure.

Ces tranches d’histoire entrent aussi en dialogue. Les casseurs ont une conscience généalogique. Les iconoclastes du XIXe siècle avaient pleinement conscience d’inscrire leurs gestes dans ceux de la Réforme et de la Révolution française ; la prise de la Bastille se rejoue en mode mineur lors des mutineries de prisonniers du XXe siècle ; plus significativement encore, lorsque des écologistes fauchent un champ de colza transgénique en 1997 et qu’ils se retrouvent en procès l’année suivante, ils réinscrivent leur action dans la tradition des ouvriers brisant les machines au début du XIXe siècle60Jarrige, F., Techno-critiques, op.cit. (n. 17), p. 329. ou dans les luttes écologistes des années 1970 (Mathias Valverde, art. 7). Il est une mémoire de la casse.

Finalement, la plus importante leçon des casseurs est l’invitation à se méfier de toute téléologie, fût-elle inconsciente. Le culte du Progrès, la croyance en une croissance illimitée, l’idée d’une science salvatrice face aux désordres du monde, tout cela forme une idéologie. Si les gestes casseurs examinés dans ce numéro n’ont que peu en commun, ils partagent malgré tout un même rejet de cette idéologie considérée comme destructrice. Ils refusent la naturalisation des inégalités sociales. Ils proposent des alternatives qui restent souvent inaudibles. Ils dénoncent les injustices et les désordres du monde. Ils en appellent à la possibilité d’un choix et s’élèvent contre ce qui est toujours présenté comme un fait, pour ne pas dire une fatalité. Finalement, tous en appellent à une historiographie qui ne soit plus celle des vainqueurs. Car, on a retenu la leçon depuis E.P. Thompson, les causes perdues d’aujourd’hui seront les blessures de demain.