Cahier Rationaliste N°695 - Mars-avril 2025

Elles sont l’avenir des sciences : Présentation des travaux et engagements de Michèle Leduc

Présentation des travaux et engagements de Michèle Leduc

Comme promis dans le Cahier rationaliste n°694, je propose un survol des travaux scientifiques et de quelques articles marquants de Michèle Leduc.

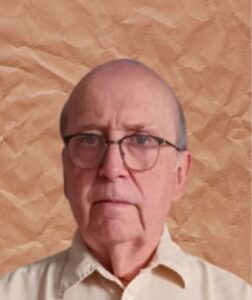

Pour mémoire, Michèle Leduc est membre du conseil d’administration de l’Union rationaliste, co-rédactrice en chef de Raison Présente, autrice de nombre d’éditos de l’UR, d’articles sur l’éthique dans la recherche scientifique et, bien sûr, de nombreux articles scientifiques. Mais c’est aussi une collaboratrice toujours disponible, sachant conseiller sans imposer, très engagée au service de la cause rationaliste.

Michèle Leduc est une scientifique ayant apporté des contributions importantes dans le domaine de la physique quantique. Je vais décrire sa carrière en quatre étapes.

Étape 1

Spectroscopie et collisions dans les gaz rares par pompage optique

La technique du pompage optique a été inventée par Alfred Kastler en 1950. Elle permet de modifier les états des atomes à l’aide d’une irradiation lumineuse polarisée. L’idée est de transformer un ensemble d’atomes à basse

énergie en augmentant grâce à la lumière polarisée, l’effectif d’atomes à plus haute énergie. Cette technique joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des lasers. Une analogie permet de mieux comprendre le principe : si on pompe de l’eau dans un bassin, une quantité d’eau va monter dans le tuyau et acquérir une énergie potentielle plus élevée que celle de l’eau dans le bassin.

La thèse de Michèle Leduc s’intitule : Quelques expériences d’orientation nucléaire par pompage optique (1972). Le président est Alfred Kastler (prix Nobel de physique en 1966), un des examinateurs est Claude Cohen- Tannoudji (prix Nobel de physique 1997), coauteur d’un très célèbre cours de mécanique quantique, pédagogue incomparable.

Étape 2

Michèle Leduc étudie certains effets de la statistique quantique à basse température pour les atomes d’3He. Avec son équipe, elle réussit à mettre en évidence des ondes de spin et à démontrer la modification des propriétés de transport du gaz sous l’effet de la polarisation du spin. Elle parvient aussi à construire des lasers accordables fonctionnant dans l’infrarouge à la longueur d’onde de l’hélium qui serviront à ses travaux ultérieurs sur les atomes ultrafroids dans l’équipe de Claude Cohen Tannoudji.

Étape 3

Condensation de Bose-Einstein Michèle Leduc parvient à obtenir de fortes densités de gaz d’4 He dans un état métastable à très basse température. Elle parvient ainsi à en observer la condensation de Bose-Einstein1 (février 2001), ce qui semblait a priori impossible pour un atome excité de durée de vie finie.

Étape 3 bis

Michèle Leduc travaille en parallèle sur l’imagerie des poumons par résonance magnétique nucléaire après inhalation de gaz 3He polarisé par pompage optique. Ceci ouvre la voie à des applications médicales importantes : détection des pathologies pulmonaires (à partir de 1996).

Le 5 juillet 2018, Michèle Leduc membre du directoire du M.U.R.S2 est nommée au C.I.S (Conseil Français de l’Intégrité Scientifique (CoFIS) de l’Office Français de l’Intégrité Scientifique (O.F.I.S).

De 2012 à 2021, Michèle Leduc est présidente puis membre du Comité d’éthique du CNRS (COMETS)3, une prestigieuse reconnaissance de son engagement sans faille pour l’éthique en recherche scientifique.

Je vais présenter quelques articles de Michèle Leduc dans le domaine de l’éthique en sciences.

1. LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

Cahier rationaliste n°687 novembre-décembre 2023 (consultable sur le site de l’Union rationaliste)

On demande beaucoup aux scientifiques (Covid, GIEC, la question du nucléaire…) mais il est bon aussi que les chercheurs s’interrogent sur leurs propres pratiques et leur impact écologique. Et surgit aussitôt la question : la recherche doit-elle s’imposer des bornes ? Qui, mieux que Michèle Leduc pour tenter de répondre à cette délicate question. L’autrice s’appuyant sur un avis du COMETS, nous invite à une réflexion tout en nuance.

Elle évoque un exemple qu’elle connaît fort bien : le débat mené au sein du laboratoire LKB (Laboratoire Kastler Brossel) ; il est clair qu’on constate des réticences voire des oppositions : s’interdire l’utilisation de techniques ultra performantes semble peu valable (d’autres laboratoires dans le monde n’auront pas les mêmes scrupules) ; ne plus imposer un rythme infernal de publication permettrait de mieux prendre en compte la problématique environnementale.

Puis Michèle Leduc interroge sur les sujets de recherche. On sait que certains chercheurs préfèrent changer de domaine d’étude, afin de ne pas prendre des responsabilités trop importantes face aux défis environnementaux. Certains décident d’orienter leurs recherches sur le thème de l’urgence climatique.

On peut aussi questionner les coûts faramineux de certaines recherches. Michèle Leduc donne l’exemple de la conquête spatiale.

On peut s’interroger sur les risques de certaines recherches : géo- ingénierie, bio-ingénierie mais aussi ethnologie ou archéologie.

Et Michèle Leduc pose la question : faut-il et peut-on arrêter la recherche ? On ne peut qu’admirer la réflexion nuancée et si pertinente menée par l’autrice, dans un style soutenu et avec grande clarté. Elle cite en conclusion Jean Dausset : « toute nouvelle connaissance est une libération, toute ignorance est une limitation car il ne faut pas confondre la connaissance qui est le propre et l’orgueil de l’homme avec l’utilisation bénéfique ou dangereuse des connaissances ».

Pourquoi cet article est-il essentiel ? On sait la recherche scientifique menacée, en France et dans le monde (notamment dans les USA de Trump !), mais refuser d’explorer de nouveaux champs de connaissances, n’est-ce pas aussi un risque ? Dans un article récent Michèle Leduc évoque les défis de la cryptographie à l’heure de l’informatique quantique : comment sécuriser les échanges par Internet, comment protéger les données ? Actuellement, la meilleure solution repose sur des propriétés arithmétiques, mais imaginons unmathématicien construisant un algorithme permettant de casser ces codes !

Le désastre serait mondial. Qui pourrait imaginer qu’un mathématicien, seul dans son bureau, causerait une catastrophe à peine imaginable ? Et pourtant Alan Turing, un pur mathématicien, a réussi à casser le code Enigma utilisé par les nazis, facilitant ainsi la victoire des Alliés. Cet article mérite d’être analysé et réfléchi.

2. LA SCIENCE ET LA SOCIÉTÉ. UNE RÉFLEXION À RELANCER POUR L’UNION RATIONALISTE.

Cahier rationaliste n° 668 septembre-octobre 2020.

Dans ce court article, Michèle Leduc nous invite à réfléchir sur les liens parfois difficiles entre la science et les citoyens. Elle nous alerte sur une évolution aux conséquences difficiles à évaluer : la diffusion via les réseaux sociaux d’informations scientifiques non vérifiées. La crise rencontrée avec la COVID n’en est encore qu’à ses débuts !

– Elle suggère quelques thèmes à approfondir au sein de l’Union rationaliste : la notion de progrès à revoir ; la défiance face à l’expertise des scientifiques ; la communication et la lutte contre la désinformation.

Plus que jamais, en 2025, ces thèmes restent d’actualité, bien qu’ayant été traités lors de colloques de l’UR ou dans des articles de Raison Présente.

3. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET L’EXPERTISE DES SCIENTIFIQUES

Raison Présente n° 228, 4etrimestre 2023,

Tout est-il souhaitable en recherche ?

Michèle Leduc, dans cet article se propose d’analyser le principe de précaution, appliqué aux sciences. Après un rapide survol historique, en commençant avec les présocratiques, l’autrice nous invite à réfléchir sur deux concepts : la prévention et la précaution : « Les actions de prévention […] se justifient quand les risques de certaines technologies sont bien identifiés dans des situations actuelles et que les décideurs sont conduits à prendre des mesures de sécurité ». Mais que faire lorsque les incertitudes sont trop élevées ? C’est alors qu’émerge le principe de précaution (1992).

Mais des ambiguïtés ne peuvent être ignorées. Michèle Leduc donne un exemple significatif : appliquer le principe de précaution à la recherche de nouveaux médicaments serait absurde, même si des effets secondaires sont toujours possibles. La bonne stratégie est de mener des recherches rigoureuses avant toute mise sur le marché. On note aussi que le principe de précaution peut être compris par certains industriels comme un frein à l’innovation.

C’est aux experts d’évaluer les risques potentiels de nouvelles découvertes, avec le risque toutefois que les conclusions soient biaisées par des conflits d’intérêt. Et d’ailleurs « Les chercheurs ne sont pas toujours en capacité de répondre aux peurs irrationnelles, eux-mêmes peuvent d’ailleurs ne pas y être insensibles ».

Toutefois, le principe de précaution a aussi d’incontestables mérites : il impose un devoir de vigilance sans éviter malgré tout le risque zéro. Michèle Leduc donne l’exemple des antennes relais, qui semblent avoir des conséquences très faibles sur la santé : refuser l’implantation de nouvelles antennes relais engendre de réels problèmes de connexion ; l’accepter c’est prendre un risque (car les effets ne sont pas nuls) mais un risque très faible comme le montrent les très sérieuses et multiples études scientifiques menées.

En quelques pages, d’une remarquable limpidité, l’autrice pose un problème qui interpelle toujours plus les citoyens.

Les lecteurs qui souhaitent aller plus loin peuvent consulter le site très complet : https://www.lkb.fr/laboratoire/membres/michele-leduc/

1 https://www.college-de-france.fr/media/jean-dalibard/UPL6118173539660812201_images_physique..pdf

2 M.U.R.S : Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique. Le M.U.R.S est une association loi 1901 qui a pour but d’organiser des manifestations, destinées à la prise de conscience des problèmes qui peuvent résulter des développements de la science et de ses applications.

3 https://comite-ethique.cnrs.fr/le-comets/