Marie-Antoinette Mélières, physicienne et paléoclimatologuerofesseur

17/07/2025

Incendies sauvages, mégafeux et réchauffement climatique

Marie-Antoinette Mélières, physicienne et paléoclimatologue

Coautrice de Climats : passé, présent, futur (M.-A. Mélières et C. Maréchal,

2020, éd. Belin) et Coup de chaud sur les montagnes (B. Francou

et M.-A. Mélières, 2021, éd. Paulsen).

Bien des aspects de la planète Terre sont perturbés depuis quelques décennies par le réchauffement climatique en cours. Qu’en est-il des incendies ? D’origines diverses, ils sont le résultat de l’action de l’homme lors de la déforestation et d’incendies de savane, mais peuvent aussi se développer spontanément, formant des feux sauvages qui s’étendent sur des centaines de kilomètres et détruisent la vie et les écosystèmes existants. Ces feux extrêmes sont un phénomène récent. En parcourant quelques exemples, nous montrons ici comment la recherche se développe pour les caractériser, comprendre comment ils sont générés et prouver qu’ils progressent à mesure que le climat se détériore.

DES INCENDIES DE TAILLE INÉDITE : LES MÉGAFEUX

Les incendies sauvages de forêts touchent pratiquement toutes les latitudes, autant les régions habitées que les régions quasi désertiques. Lorsque plusieurs feux sauvages se rejoignent l’incendie passe alors à une dimension supérieure, constituant un « mégafeu ». Ce terme est employé lorsque les superficies brûlées deviennent supérieures à 10 000 km2, avec des puissances atteintes sur la ligne de front de l’ordre de 40 000 kW/m (1000 mètres de front dégagent la puissance de 40 réacteurs nucléaires et dissipent en deux heures l’énergie d’une bombe atomique !). L’incendie devient alors incontrôlable, les flammes peuvent dépasser la centaine de mètres de haut. La chaleur libérée au sol est tellement intense que la colonne d’air chaud qui s’élève franchit la barrière de la tropopause. Le panache du nuage continue à s’élever dans la stratosphère. La taille de ce nuage, récemment baptisé « pyrocumulonimbus », dépasse alors de très loin celle des nuages d’orage habituels. Dans cette colonne d’air sont aspirées des particules de suie très fines produites par l’incendie, formant des noyaux de condensation. La taille des gouttelettes qui se créent est très petite et peu d’eau se condense, il n’y a pas de pluie importante. En revanche, l’activité électrique dans le nuage est intense. C’est alors un orage sec parsemé de nombreux éclairs que transporte le pyrocumulonimbus : l’incendie monstrueux engendre le monstre qui le fait prospérer, parfois appelé « nuage de feu ».

Dans la stratosphère le panache peut atteindre de 20 à 30 km d’altitude. Seuls ceux des grandes éruptions volcaniques explosives, dont la composition est d’ailleurs différente, atteignent de telles altitudes. Le panache du mégafeu, une fois formé, reste visible dans la stratosphère pendant plusieurs mois, emporté par les vents stratosphériques sur des milliers de kilomètres. Progressivement les aérosols qu’il transporte se répartissent sur de très grandes surfaces. Tout comme pour les grandes éruptions volcaniques, les grands mégafeux ont leur signature dans la stratosphère et modifient le bilan d’énergie de la planète. À partir des traces qui perdurent plusieurs années dans la haute atmosphère, les études des archives satellitaires permettent de remonter aux signatures des grands mégafeux du passé (Katish et al. 2023). Ces données forment la base d’une recherche à base de modèles de simulations qui se développe depuis peu pour retracer l’origine et le développement de ces événements extrêmes.

Des mégafeux sous toutes les latitudes

Ces mégafeux, rares au xxe siècle, apparaissent de plus en plus fréquemment depuis une dizaine d’années dans des régions fort différentes. Ils touchent principalement l’Asie du nord, l’Amérique du nord et l’Australie.

En Sibérie : Dans l’arctique sibérien, une région qui s’étend sur 286 millions d’hectares, le pergélisol est fréquent car les sols sont encore profondément impactés par les centaines de milliers d’années de glaciation. De plus, dans ces latitudes élevées au climat froid, l’activité microbienne est ralentie et la matière organique contenue dans le sol se décompose très lentement : c’est le royaume de la tourbe, terre riche en carbone organique. Sur ces sols se développent en particulier des forêts de mélèzes et de bouleaux. En été, alors que les températures moyennes ne dépassent guère les 10°C, des incendies engendrés par la foudre se développent régulièrement, accélérant la fonte de la glace, et permettent la combustion des sols riches en carbone, entraînant des émissions de CO2. De plus, les feux qui consument la tourbe se propagent sous la surface et peuvent parfois se maintenir jusqu’à l’été qui suit, facilitant le départ de nouveaux incendies. Dans ces régions aux étés courts, les incendies peuvent générer des mégafeux dont l’impact est prépondérant. Bien que les mégafeux soient rares (moins de 5 % des feux), ils sont responsables de plus de 80 % de la surface brûlée. Ils prennent de l’ampleur, comme l’attestent les incendies extrêmement inhabituels de 2019 et 2020. Les surfaces brûlées ont atteint environ 4,7 millions d’hectares, une étendue sans précédent qui représente 44 % de la surface totale brûlée dans l’arctique sibérien sur la période 1982-2020. L’étude des facteurs de risque d’incendie (faible humidité du sol et température) montre leur augmentation ces dernières décennies, ce qui met en évidence le lien entre le réchauffement climatique et la fréquence des incendies.

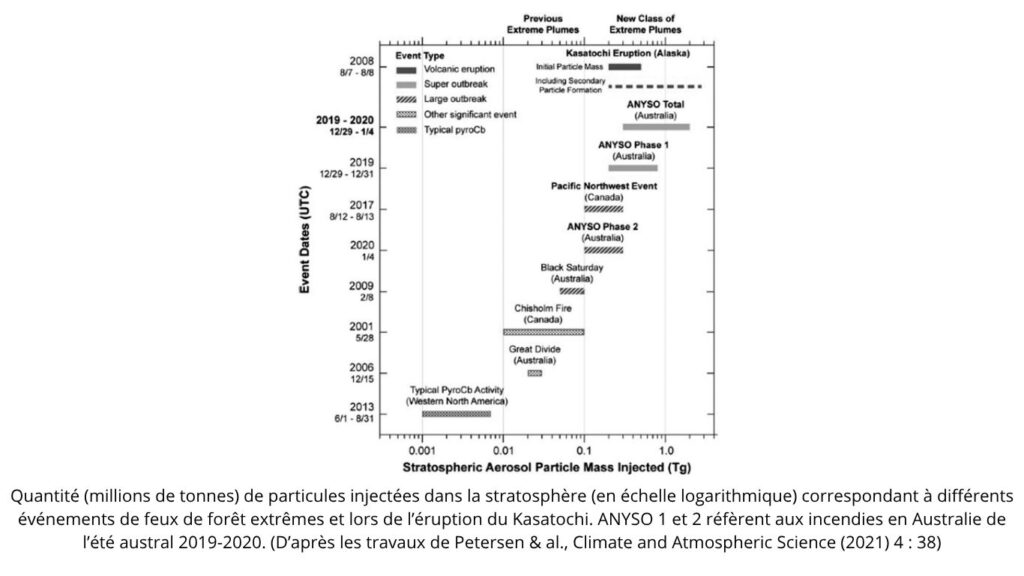

Au Canada : Dans des latitudes comparables, les vastes forêts du Canada qui s’étendent d’est en ouest du pays sont largement composées de résineux, dans lesquels de nombreux feux se déclarent au printemps et en été. Comme en Sibérie, dans ces régions peu habitées c’est surtout la foudre qui les provoque. Cette dernière décennie, ces feux sauvages, par leur nombre et leur étendue, ont souvent engendré des mégafeux. Les incendies historiques de 2017 dans l’ouest canadien ont donné lieu au mégafeu baptisé le « Pacific North Event » (PNE). Celui-ci est souvent cité comme ayant donné lieu à la première grande étude sur les panaches de mégafeux. Cinq panaches ont injecté dans la stratosphère une quantité de matière comparable à celle d’une éruption volcanique modérée comme celle du Kasatochi en Alaska (voir la figure). Ces panaches, détectables par les satellites pendant huit mois, atteignaient 12 à 23 km. Depuis, les situations favorables aux incendies se succèdent avec des records de températures enregistrées lors des vagues de chaleur (49,6°C en juin 2021 à Lytton dans l’ouest Canada, petite ville qui a entièrement succombé au feu qui a suivi). L’année 2023 s’est distinguée par trois séries d’incendies qui ont frappé le Québec à l’est, la Colombie Britannique et l’Alberta à l’ouest, et plus au nord les Territoires du Nord-ouest où pour la première fois la ville de Yellowknife a été menacée de destruction. L’ensemble de ces feux a détruit 18 Mha (millions d’hectares), soit près du tiers de la France, une valeur à comparer à la moyenne de 2,7 Mha brûlés entre 2012 -2021. Cette progression de feux apparaît donc clairement corrélée à l’augmentation des températures.

En Australie : Il y a quelques années, les mégafeux sont arrivés en Australie aussi. Depuis 30 ans les surfaces ravagées par les feux y sont en très forte augmentation. Leur moyenne annuelle sur la période 2001-2018, comparée à 1988-2001, a augmenté d’un facteur 3, qui passe à 8 quand on inclut les feux de l’été 2019-2020, baptisé le « Black Summer Event ». Deux années de sécheresses avaient précédé cet événement. Cet été-là, les feux sauvages fusionnés en mégafeux ont ravagé 24 Mha de forêts, une surface jamais atteinte auparavant dans les annales (la moitié de la France) et ont causé la mort d’un milliard d’animaux, mammifères, oiseaux et reptiles. Ils ont fait rage sur les forêts de la côte est et ont atteint des zones inhabituelles au sud en s’attaquant aux forêt humides et fraîches de Tasmanie, et remontant jusqu’au nord, aux forêts tropicales du Queensland où se nichent les forêts humides « Gondwana », jusqu’à présent préservées par les pluies et un microclimat humide.

Les panaches de fumée ont été tels que, portés par les vents, ils ont été visibles jusqu’au Chili. Plusieurs dizaines de « Pyrocumulonimbus » ont été observés par satellite et leur contenu en poussières évalué quantitativement (Peterson et al. 2021). L’énergie libérée (de l’ordre de la bombe d’Hiroshima) était telle que l’immense panache, étudié durant des mois, a atteint l’altitude jamais égalée de 35 km (Khaykin et al. 2020), déversant dans la stratosphère une quantité d’aérosol comparable aux éruptions volcaniques (voir la figure). En masse injectée dans la stratosphère, l’activité des feux du « Black Summer Event » dépasse quasiment d’un facteur 10 l’événement référent du « Pacific Northwest Event » de 2017 (voir la figure).

DESTRUCTION DE PATRIMOINE IMMÉMORIAL EN AUSTRALIE

Nous laisserons de côté les destructions d’habitations, les évacuations qui ont traumatisé la société australienne. Nous attirons l’attention sur les risques de perte du patrimoine vivant de la planète que peuvent causer les mégafeux par la destruction d’endroits d’une valeur unique, mémoires reliques du passé et « biens communs » de l’humanité. Tel est le cas des forêts pluviales subsistant sur les côtes de l’Australie. Celles-ci sont les gardiennes de la mémoire du continent Gondwana formé il y a près de deux cent millions d’années. En effet, pendant plus de quarante millions d’années, après l’éclatement du Gondwana, les forêts pluviales ont couvert la plus grande partie de l’Australie, puis leur taille s’est réduite au fur et à mesure de la dérive du continent vers le nord. Ainsi, sur la côte est, dans les forêts humides « Gondwana » du Queensland et les forêts tempérées du New South Wales, il existe encore quelques très rares espèces, témoins vivants des principales étapes de l’évolution des végétaux. Un autre témoin de ces temps lointains était aussi connu, mais seulement par ses traces fossiles (feuille et pollen), un pin qui avait prospéré sur ce continent il y a cent millions d’années, avait traversé les époques très chaudes du début du Tertiaire (~30°C de température globale), puis fortement régressé, si bien que ses traces fossiles avaient quasiment disparu (McLoughlin & Vajda, 2005). C’est en 1994 dans les forêts tempérées des « Blue Mountains », près de Sydney, qu’un garde forestier découvrit une vingtaine de pins (le pin Wollemi) vivants, bien protégés au fond d’un canyon humide, seul endroit actuellement connu au monde où il existe encore. Ce pin, dont l’espèce est apparue il y a plus de cent millions d’années, est adapté à l’écosystème local actuel. La découverte du pin Wollemi fit l’effet d’un coup de tonnerre, comme si l’on se trouvait nez à nez avec un dinosaure vivant… Or les forêts humides « Gondwana » ont été très affectées (à 53 %) ainsi que les forêts tempérées (à 23 %) par le passage des mégafeux de 2019-2020. Conscientes de l’importance de la survie du pin Wollemi, les autorités ont engagé des moyens hors norme (avions, hélicoptères, brigades de pompiers…) pour garder humide l’endroit tenu secret où prospéraient ces pins. Une des places où ils se trouvaient a pu être sauvée : le pin Wollemi peut continuer sa vie d’un autre temps au pied de son canyon…

INCENDIES SAUVAGES DANS LES RÉGIONS TEMPÉRÉES

Qu’en est-il dans les régions tempérées, de tout temps propices aux incendies avec leurs étés chauds et secs ? Que ce soit en Amérique du nord, ou en Europe sur le pourtour de la Méditerranée, sécheresses et records de température extrême se sont conjugués ces dernières années pour déchaîner des incendies d’intensité inhabituelle et difficilement maîtrisables. En Californie les dix plus grands épisodes d’incendies recensés depuis 1932 sont tous postérieurs à 2000 et six d’entre eux se sont produits depuis 2020. La saison record des feux enregistrée en 2018 se situe à la fois pendant la période des cinq années les plus chaudes (2014-2018) et celle d’une longue sécheresse (2012-2018). En Europe du sud et autour de la Méditerranée, la majorité des pays sont tour à tour touchés par de nombreux incendies. Les surfaces incendiées doublent par rapport à la moyenne annuelle des 15 dernières années. Ce rapport s’est élevé à 7 en France en 2022, une année record avec des canicules à répétions (trois en France), des records de températures extrêmes et de feux destructeurs. À l’incendie difficilement maîtrisable des forêts de pin des Landes s’ajoutent plus au nord des incendies importants en Bretagne, dans le Jura et les Vosges, des régions jusqu’alors épargnées. Le feu se déchaîne aussi sur des îles renommées telle Rhodes en mer Égée et Tenerife dans les Canaries, qui voient leur surface détruite respectivement à 15 et 7 % en 2022. Durant l’année 2023, bien que moins destructrice que l’année précédente, les surfaces incendiées en Europe ont cependant augmenté de 40 % par rapport à la moyenne. En Grèce, très touchée par les incendies, l’augmentation a atteint un facteur 4.

DES ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ces dernières décennies ont donc vu l’accélération et l’intensification des incendies sauvages de forêt. Ils sont caractérisés par leur étendue gigantesque et les pyrocumulonimbus qu’ils émettent haut dans la stratosphère. Ces incendies sont favorisés par les conditions de sécheresse et de températures élevées qu’amplifie le réchauffement climatique en cours. Celui-ci a été de l’ordre de +1°C sur les dernières décennies et tout indique qu’il va continuer au-delà. Dans le meilleur des cas il sera limité à +2°C au cours du siècle, ce qui ne pourra que doubler l’intensité de ses actuelles manifestations. Afin de limiter les conséquences destructrices du réchauffement climatique, illustré ici par les incendies dévastateurs