Publications et médias

Urgence environnementale et engagement public des chercheuses et des chercheurs

Pour en parler, nous recevons Michèle Leduc physicienne et ancienne présidente du Comité d’éthique du CNRS et de Christine Noiville, juriste et actuelle présidente du Comets.

Cette rencontre a lieu à l’occasion du trentième anniversaire du Comets et de la préconisation de deux avis importants : l’un sur la recherche scientifique face à l’urgence environnementale, et l’autre sur l’engagement public des chercheuses et des chercheurs.

Rire malgré tout !

Autour du numéro 229 de la revue Raison Présente, coordonné par Jean-Michel Besnier, Guillaume Lecointre et Emmanuelle Perrin Huisman, qui prend pour objet ‘le rire’, notamment dans ses dimensions philosophique et sociale.

En compagnie d’Emmanuelle Huisman Perrin, deux invités :

Jean Michel Besnier, Professeur émérite de Philosophie à Sorbonne-Université. Et Diane Luttway, professeure agrégée de philosophie qui enseigne la philosophie et les humanités philosophiques au Lycée International de l’Est Parisien…

Rencontre Sciences et culture #9

Jeudi 23 mai 2024 – Invitée de notre rencontre, Clémence PERRONNET publie “MATHEUSES

Les filles, avenir des mathématiques”

– L’Union rationaliste aura l’honneur d’accueillir Clémence PERRONNET, chercheuse en sociologie à l’agence Phare et membre du centre Max Weber. Ses travaux portent sur la culture scientifique et les inégalités dans le rapport aux sciences.

La séance sera animée par Véronique Ezratty, membre de l’Union rationaliste.

> A propos de ce livre :

A 17 ans, une fille française sur deux n’étudie plus les mathématiques, contre seulement un garçon sur quatre. Les filles sont alors moins présentes dans les études scientifiques qui permettent d’accéder à des métiers valorisants et bien rémunérés alors qu’elles y réussissent aussi bien que les garçons quand elles sy engagent.

Comment changer la pratique des mathématiques pour qu’elle ne soit plus excluante ? Comment faire pour se sentir moins seule quand on est une fille et qu’on aime les maths?

Rencontre Sciences et culture #10

A l’invitation de la revue Raison Présente pour la publication de son numéro 229, Soirée aux Arènes le 29 mai 2024 pour RIRE MALGRE TOUT

> Rire, rire encore et malgré tout, malgré les guerres, les attentats, les crises, les maladies et les blessures, rire dans les pleurs ou à cœur joie, rire dans la peur ou l’étonnement, rire pour sauver la face …

Nous voulions analyser la diversité des rires, leur pluralité, l’impossibilité de leur assigner une essence commune – sans doute n’est-il pas comme on l’a si souvent répété le propre de l’homme-, interroger son historicité et sa géographie.

Nous ne rions pas des mêmes choses ici et ailleurs, dans tous les milieux, aux différents âges. Mais nous rions (et pleurons) partout.

Puisse ce dossier sur le rire ajouter au goût pour la réflexion de nos lecteurs, l’insolence de penser sans contrainte.

Emmanuelle Huisman-Perrin, Jean-Michel Besnier & Guillaume Lecointre…

Histoires courtes : Face à la crise

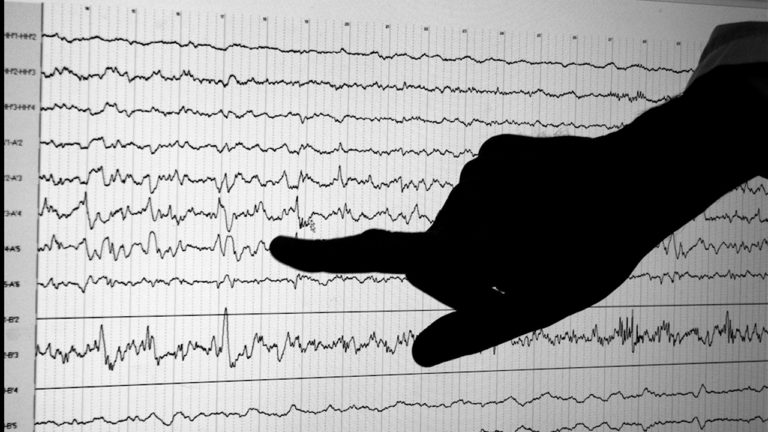

Au cœur des tempêtes du cerveau.

(vidéo)

Neurophysiologiste, spécialiste du traitement des épilepsies et de l’analyse des enregistrements stéréo – ÉEG, Fabrice Bartolomei est professeur à l’AMU (Aix-Marseille Université) ; il dirige le service de neurophysiologie clinique à l’hôpital de La Timone à Marseille (APHM) et fait partie de l’unité de recherche Institut de neurosciences des systèmes INSERM-AMU…

Les élections de juin 2024 : non pas défendre l’Occident mais consolider l’Europe

François Héran -11 mars 2024

Alors que s’engage la campagne pour les élections européennes du 4 juin 2024, les sondages menés en France entre mi-février et mi-mars donnent un large avantage au Rassemblement national devant la majorité présidentielle : près de 30 % des intentions de vote contre 17 %. La gauche, de son côté, se situerait entre ces deux blocs mais elle reste dispersée : environ 8 % des intentions pour chacune de ses composantes : PS, écologistes et France insoumise. Si l’on ajoute au RN la liste Reconquête (près de 4 %), le score de l’extrême droite dépasse le tiers de l’électorat. Faut-il le rappeler, les élections européennes se jouent à la proportionnelle et les électeurs n’auront pas de second tour à leur disposition pour former contre l’extrême droite ou la droite extrême un « front républicain ». C’est au Parlement européen que se noueront d’éventuelles alliances, au gré des 27 pays en présence…

Contrer les idées reçues sur la science

Annabelle Kremer-Lecointre, professeure agrégée de SVT, ingénieure de formation, nous parle de son livre “La science à l’épreuve des mauvaises langues”, publié chez Delachaux et Niestlé.

Avec Annabelle Kremer-Lecointre Enseignante agrégée Sciences de la Vie et de la Terre à Souffelweyersheim en Alsace

Tribune après la Carte blanche de François Graner

Après la Carte blanche “Faut-il interdire la recherche ?”

La modération des débats lors de la CB de François Graner du 20 février 2024 a permis de préciser sans ambiguïté la position de l’UR vis-à-vis de la science. Elle a suscité le commentaire suivant d’Hélène Langevin que nous retranscrivons ci-dessous :

–

François Graner reprend pour sa Carte blanche le titre de son article dans Raison présente « Faut-il arrêter la recherche ». Évidemment qu’il faudrait lire ce titre au second degré. Mais la confusion que l’on entretient sur ce qu’est la recherche ou sur ce que veut dire le mot science est extrêmement dangereuse. Et du texte de Graner, si on le prend au sérieux, la conclusion que l’on peut tirer est aussi qu’il faudrait mieux arrêter la recherche. Et il sera lu aussi au premier degré par des citoyens de la société civile…

Immigration : faits et fake

Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit François Héran, démographe, professeur au Collège de France et président de l’Union rationaliste.

En compagnie de François Héran, sociologue, anthropologue, titulaire de la chaire « Migrations et sociétés », et président de l’Institut Convergences Migrations, nous réfléchirons ensemble sur l’irrationalité des propos tenus sur l’immigration…

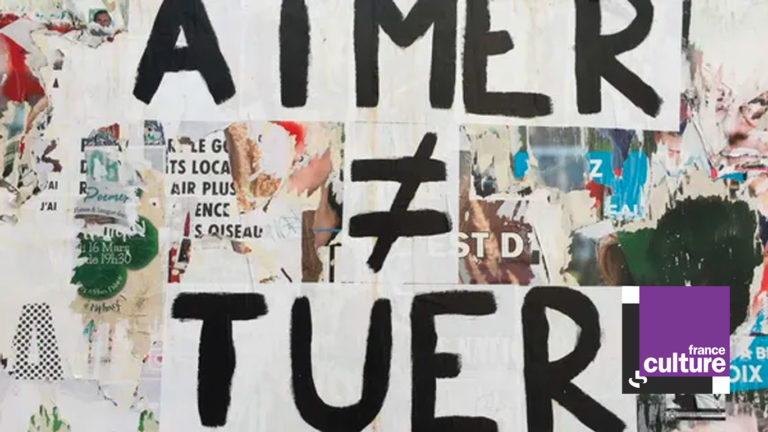

Le continuum féminicidaire

C’est-à-dire : l’environnement et les contextes qui conduisent à l’ensemble des actes de féminicides et de violence que subissent les femmes. Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Christelle Taraud, féministe et historienne pour évoquer son monumental travail sur les féminicides.

Les personnels de la recherche face aux défis environnementaux

LA RESPONSABILITÉ DES SCIENTIFIQUES

La société interpelle le scientifique et le politique sur les conditions de vie dans le domaine de la santé. À ces demandes se rajoutent des questions, très pressantes aujourd’hui, sur la qualité de l’environnement, avec des inquiétudes sur le changement climatique, la maîtrise d’une énergie décarbonée et le respect de la biodiversité. On attend du scientifique qu’il contribue à trouver des solutions, à proposer des initiatives et qu’il participe à l’élaboration d’une politique qui puisse satisfaire les objectifs de développement durable énoncés par l’ONU dans son agenda 2030.

Les chercheurs[2] contribuent largement à la définition de l’impact environnemental des activités humaines. Ainsi, pour le réchauffement climatique, la recherche scientifique a été mise à forte contribution pour aboutir aux conclusions du premier volet du dernier rapport du GIEC en août 2022[3]. Dans un souci de réflexivité et de responsabilité individuelle et collective, la communauté scientifique elle-même est appelée à repenser en profondeur d’une part ses pratiques, d’autre part ses finalités et ses valeurs, pour les mettre en cohérence avec l’ensemble des défis environnementaux auxquels la planète est aujourd’hui confrontée…

Histoires courtes : L’homme qui roule

Et pourtant, il tourne…

(vidéo)

Jean-Paul Laumond est roboticien, directeur de recherche émérite au CNRS (CNRS-INRIA-ENS UMR 8548). Il est membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies. Il a consacré une grande partie de sa recherche à l’étude de la robotique humanoïde…

Disparition de Gabriel Gohau

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Gabriel Gohau, fidèle collaborateur de l’Union rationaliste depuis 1959.

Gabriel Gohau, président du Comité français d’histoire de la géologie de 1996 à 2016, a mené d’importantes recherches dans ce domaine, en parallèle avec sa carrière de professeur au Lycée Janson de Sailly. Il est l’un des fondateurs de Raison Présente et a longtemps contribué aux travaux du comité de rédaction de la revue.

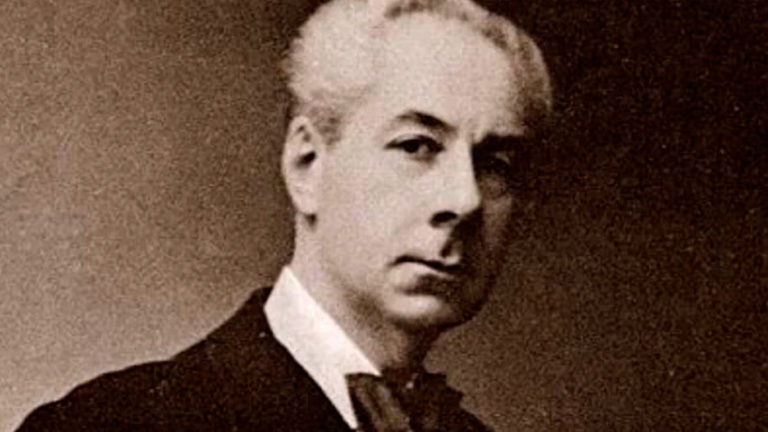

Roger Martin du Gard et le rationalisme

Roger Martin du Gard fut un écrivain très apprécié, prix Nobel de littérature, aujourd’hui quelque peu oublié, il est encore lu cependant. On sait qu’il se déclara athée, et il le resta jusqu’à la mort, même si la question de Dieu ou de la religion l’a préoccupé tout au long de sa vie. Nous disposons maintenant de son Journal, de sa correspondance générale, de sa correspondance avec Copeau, Gide, Dabit… Surtout son roman inachevé Maumort a été publié (la version intégrale en Pléiade), il est donc possible actuellement de cerner au mieux la pensée de Roger Martin du Gard.

Ce fut un matérialiste, lecteur de Renan, Taine, Le Dantec et aussi de Montaigne, mais il se déclara toujours comme un piètre penseur, ce qui peut surprendre de la part d’un écrivain qui, dans ses romans, a semblé défendre des thèses. De formation, il est chartiste, passionné par la documentation, aimant la précision : son style, fluide et charpenté s’adapte à ce goût pour l’objectivité et, dans son Journal, a priori écrit intime, on retrouve ce besoin de clarté, comme s’il écrivait pour un lecteur qui n’est autre que lui-même.

Roger Martin du Gard prétend ne pas comprendre les philosophes et d’ailleurs il avoue, dans son Journal, éviter les relations intellectuelles, prétendant se sentir inférieur aux grands penseurs qu’il a l’occasion de croiser. Son athéisme ne serait pas la conséquence d’une réflexion mais plutôt comme un atavisme ne dépendant pas de lui.

Qu’en est-il vraiment ? Faut-il croire l’auteur ou supposer qu’il serait plus philosophe qu’il voudrait bien l’avouer, mais cachant ses spéculations par pudeur ? Martin du Gard a le goût du secret, toutefois il consent à se livrer dans son Journal intime mais il est difficile de conclure…

Les enjeux de l’énergie solaire photovoltaïque

Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Michèle Leduc, physicienne, Directrice de recherche émérite au CNRS et de Daniel Suchet également physicien, pour tenter de définir enjeux et impacts du photovoltaïque.

La loi « immigration » de décembre 2023, un produit d’extrême droite

À la grande joie du Rassemblement national, le Sénat et l’Assemblée nationale ont voté le 19 décembre 2023 une nouvelle loi sur l’immigration et l’asile, qui introduit dans le droit français le principe de la préférence nationale, retarde systématiquement l’intégration et pénalise les étudiants étrangers. Cette loi est aux antipodes des valeurs fondatrices de l’Union rationaliste. Elle remet gravement en cause les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de fraternité. Elle sape le fonctionnement de notre démocratie, qui n’est pas seulement représentative mais délibérative, en ce sens qu’elle doit traiter les questions de société à la lumière des faits et non pas sous l’emprise des sondages, des fantasmes collectifs ou des pulsions xénophobes…

31 ans de prison et 154 coups de fouet pour la lauréate du prix Nobel de la paix

< PÉTITION >

Liberté pour Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix “Femme, Vie, Liberté”

Signer la pétition sur Change.org

Narges Mohammadi, une militante iranienne, vient de recevoir le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l’oppression des femmes en Iran. Mais elle n’a pas pu recevoir le prix parce qu’elle est toujours emprisonnée à la prison d’Ervin, en Iran, où elle fait la grève de la faim. Le prix a été accepté par les enfants de Narges, Kiana et Ali, à Oslo. Ils ont lu le message de leur mère, qui disait que la résistance non violente devait se poursuivre.

En raison de sa lutte pour la liberté des femmes iraniennes, Narges a été arrêtée 13 fois et condamnée 5 fois, pour un total de 31 ans de prison et 154 coups de fouet.

Signez la pétition demandant au gouvernement français et à l’Union européenne de libérer Narges et toutes les autres personnes détenues illégalement et condamnées à mort par le régime iranien…

Pour un universalisme minoritaire

Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Bruno Perreau, politiste, Professeur au MIT, pour parler de son livre “Sphère d’injustices, pour un universalisme minoritaire”, qui vient de paraître aux Éditions la Découverte.

Dans le contexte du mouvement #Blacklivesmatter, Bruno Perreau analyse notamment comment les manifestations américaines contribuèrent à la mobilisation contre le racisme en France et notamment après le meurtre d’Adama Traoré à Persan le 19 juillet 2016.

Qu’est-ce qu’un “corps minorisé” ? Que signifie “la substituabilité des personnes”, les” vies en résonance”, autant de questions décisives à l’heure d’une montée de l’extrême droite dans de très nombreux pays.

Non à l’antisémitisme et au racisme

L’union rationaliste se doit d’affirmer, comme elle l’a toujours fait, et avec la plus grande fermeté son opposition radicale à l’antisémitisme qui se manifeste en France et affirmer sa résolution de lutter contre la haine raciale et raciste sous toutes ses formes.

Le contexte géopolitique actuel de la guerre atroce au Moyen Orient déclenche l’embrasement des passions et exporte des tensions très vives entre communautés dans le monde entier. Des émeutes antisémites se produisent dans des régions de l’Est comme le Daghestan. Dans nos pays occidentaux, des individus sont agressés dans l’espace public, des lieux de culte et des cimetières sont profanés, des propos antisémites sont prononcés par des responsables politiques, des enfants sont harcelés dans le cadre scolaire…

Vérités et contrevérités sur l’immigration

À l’occasion du débat sur le projet de loi Darmanin

Vérités et contrevérités sur l’immigration

François Héran, titulaire de la chaire Migrations et sociétés et Président de l’Institut Convergences Migrations présente à l’occasion du débat sur le projet de loi Darmanin les vérités et contrevérités sur l’immigration en France.

Le projet de loi Immigration et asile, présenté au Conseil des ministres en février 2023 par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et amendé par la Commission des lois du Sénat en mars 2023, doit être finalement débattu par les sénateurs le 6 décembre 2023. Or les débats et controverses autour de ce projet manient sans cesse des arguments chiffrés, qui interpellent les chercheurs en statistique sociale et en économie. Leur devoir est de vérifier les assertions chiffrées de la sphère politique…