Publications et médias

Histoires courtes : Le joueur

Les animaux rient jeunes, les humains rient vieux même si parfois jaune.

(vidéo)

Neurobiologiste et philosophe, directeur de recherche émérite au CNRS, Georges Chapouthier interroge sans relâche le monde animal. Car si l’homme reste jusqu’à la tombe un animal juvénile, donc joueur, donc susceptible d’apprendre, la plupart des autres espèces ne jouent que le temps de leur enfance, n’apprenant que le strict nécessaire à leur vie d’adulte, où l’on retrouve pourtant déjà les ébauches de ce que seront, pour le meilleur et pour le pire, notre esthétique et notre morale….

L’enseignement des mathématiques après les réformes Blanquer Vidal

En compagnie de Martin Andler, Professeur émérite de mathématiques à l’Université de Versailles Saint Quentin Paris Saclay, pour évoquer avec lui les difficultés de l’enseignement des mathématiques après les réformes Blanquer Vidal.

Histoires courtes : Pourquoi Haussmann

Haussmann n’a ni détruit ni construit Paris, il l’a métamorphosée.

(vidéo)

Docteur en philosophie, philologue et historienne des théories des formes urbaines et architecturales, spécialiste de l’œuvre d’Alberti, Françoise Choay a rédigé ou dirigé de nombreux ouvrages fondamentaux tout en étant professeur aux universités de Paris I et Paris VIII….

L’été des catastrophes climatiques :

Non au déni de la science

L’été 2023 a été celui de toutes les catastrophes climatiques sur l’ensemble de la planète : bulle de haute pression et envolée des températures sur l’Atlantique Nord, asséchements des sols, immenses feux de forêts au Canada et incendies meurtriers à Hawaï et en Grèce, gigantesques inondations en Libye, fonte accélérée des glaces aux deux pôles…En France, la population a bien souffert de la canicule et du manque d’eau dans une large partie du pays.

Certains de ces événements extrêmes excèdent même les prévisions statistiques du plus pessimiste des scénarios du GIEC …

L’ île au bonheur ou Fukushima en japonais

Avec Harry Bernas, physicien, à propos de son autobiographie scientifique, “L’île au bonheur. Hommes, atomes et cécité volontaire”, parue aux Editions du Pommier en 2022.

Bibliographie :

L’île au bonheur Editions du Pommier 2022

Raison Présente – N°225 “Science et armement”

Raison Présente – N°206 “L’innovation une injonction ?” – “Harry Bernas, Qu’as-tu vu à Fukushima ?” …

L’immigration en face

Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Didier Leschi, Directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) …

Histoires courtes : Radio planètes

Une clef des exoplanètes est dans les champs d’antennes.

(vidéo)

Directeur de recherche au CNRS en astrophysique au LESIA (Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique) de l’Observatoire de Paris, Philippe Zarka, outre ses responsabilités au sein de la mission Cassini-Huygens, plante avec constance des forêts d’antennes radio dans la forêt de pins de Nançay, au cœur de la Sologne, d’où il pense pouvoir détecter et étudier de nouvelles propriétés des exoplanètes – notamment leurs magnétosphères – en radio….

Autour du travail d’Alain Policar

Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Alain Policar, politiste, membre de l’Union rationaliste et du Comité de rédaction de Raison présente, a été nommé en avril 2023 par Pap Ndiaye au Conseil des sages de la laïcité et de l’intégration.

Avec Alain Policar Sociologue, chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof)

La nomination d’Alain Policar a fait l’objet d’un nombre de critiques aussi injustifiées qu’ignorantes. Cette invitation est l’occasion de revenir sur son travail pour l’éclairer.

Bienvenue à François Héran à l’Union rationaliste – Halte aux dérives de la société

L’Union rationaliste est honorée et se réjouit vivement de l’accord de François Héran pour prendre la présidence de l’Union rationaliste en juin 2023. Bienvenue à notre nouveau président !

Il succède à Antoine Triller qui quitte cette fonction en raison des charges d’activités qui se sont considérablement accrues pour lui depuis son élection comme Secrétaire Perpétuel de l’Académie des sciences. Pendant les trois années de son mandat, il a beaucoup enrichi la pensée de l’UR et largement contribué à son rayonnement. Il s’est personnellement engagé dans le choix des lauréats des prix et des thèmes de colloques qui ont connu un vif succès. Sa réflexion approfondie, fondée sur son expérience de grand chercheur, a rappelé à l’UR l’importance de la méthode scientifique comme guide face au sommeil de la raison. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié ! …

Climato-scepticisme et variations de la température de la Terre dans le passé

> DOCUMENT <

Par ignorance ou par mauvaise foi, les « climato-sceptiques » rejettent l’urgence d’une transition écologique. Ils sont encore nombreux, notamment aux États-Unis, et parfois très influents par les pressions qu’ils exercent sur des responsables politiques. Parmi eux, il faut distinguer (i) ceux qui nient que le réchauffement actuel soit sans précédent, (ii) ceux qui admettent que le réchauffement actuel n’a pas d’équivalent dans le passé mais qui nient son origine anthropique, et (iii) ceux qui admettent l’origine anthropique du réchauffement actuel mais nient la gravité de ce dernier.

Plutôt que d’une analyse scientifique, certaines de ces prises de position résultent d’un a priori idéologique ou d’intérêts personnels (c’est le cas le plus fréquent) – mais on se doit d’y répondre …

L’offensive contre la ligue des droits de l’homme

Emmanuelle Huisman-Perrin reçoit Patrick Baudouin, Président de la Ligue des droits de l’homme.

Depuis le début du mois d’avril, cette vénérable association créée au moment de l’affaire Dreyfus, subit des attaques en règle de la part du gouvernement d’Emmanuel Macron, non seulement dans les propos menaçants de Gérald Darmanin prononcés au Sénat, mais aussi dans ceux d’Elisabeth Borne. Comment expliquer cette offensive ? …

Débat sur la géo-ingénierie

> DOCUMENT <

Deux grandes familles de projets de géo-ingénierie : les émissions négatives de CO2 et l’amoindrissement de l’effet de serre.

Les accords de Paris ont pour objectif de limiter l’augmentation de

température moyenne de l’atmosphère due au réchauffement climatique sous le seuil de 2°C de plus que sa valeur préindustrielle (moyenne entre 1850 et 1900). Depuis 2018, le rapport spécial du GIEC commandé par les

« petits pays » a abaissé ce seuil à 1,5°C, démontrant qu’un réchauffement de 2°C mettrait particulièrement en danger les zones intertropicales et polaires. Dans les deux cas, mais encore plus dans le second puisqu’il s’agit d’une réduction plus drastique, remplir les objectifs fixés impose des « émissions négatives » c’est-à-dire de piéger (ou d’éliminer) du CO2 de l’atmosphère …

La question de l’eau dans le monde : faut-il s’angoisser ?

> DOCUMENT <

Il y a deux fois plus d’eau superficielle et souterraine que de terres émergées sur la planète qui porte donc un nom usurpé. Une quantité infime est disponible pour les usages dont l’accroissement est encore plus rapide que celui de la démographie. Le stress hydrique (quotient entre des ressources économiquement disponibles et le nombre d’habitants) est facteur d’angoisse …

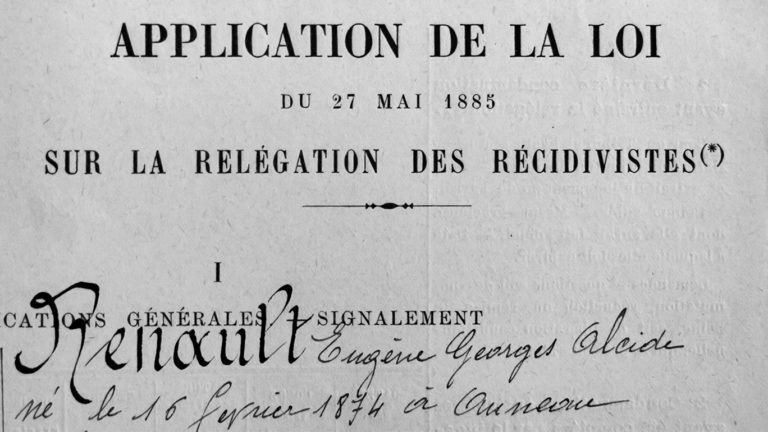

Histoires courtes : le relègue

La peine sans fin des petits larcins.

(vidéo)

Historien, chargé d’études au ministère de la Justice, Jean-Lucien Sanchez s’attache à rendre sensible l’histoire française des prisons, et plus particulièrement du bagne colonial de Guyane, tant dans divers ouvrages que sur le site Criminocorpus. En évoquant les mésaventures du condamné Georges Renault, il fait revivre l’histoire d’une peine oubliée, la relégation en Guyane, qui permettait de débarrasser discrètement la métropole de nombreux petits délinquants. Instituée grâce à une loi sécuritaire voulue par Léon Gambetta en 1885, la relégation ne sera supprimée qu’en 1970 …

Faire barrage à l’extrême droite et à la haine de l’autre : la vocation des rationalistes

La droite-extrême installe la peur du “grand remplacement”

Les manœuvres de l’extrême droite se multiplient. Elle attise la violence et installe progressivement une idéologie raciste et nationaliste dont les motivations affichées échappent à la raison mais risquent de conduire au désastre.

Le maire de Saint-Brévin-les Pins est gravement harcelé pendant des mois, notamment par des militants d’extrême droite extérieurs à la commune, pour un projet d’installation d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile. Ce projet était demandé par l’État, qui a refusé plusieurs fois d’intervenir. Le maire démissionne après l’incendie de sa maison en pleine nuit. Le pouvoir reste silencieux pendant des semaines. Des journalistes progressistes sont menacés de mort, voire objet d’attentats (roues dévissées, attaques aux personnes), des œuvres d’artistes engagés sont détruites. De véritables répressions sont mises en place, avec constitution de corps de police (BRAV-M) et CRS particulièrement violents, pour intervenir au cours de manifestations pacifiques. Des groupes isolés mais explicitement néo-nazis (insignes, banderoles, slogans) défilent dans Paris et en province sans intervention des forces de l’ordre. Cette montée d’une violence combinée à la passivité ou à la bienveillance de certaines autorités – y compris ministérielles – est d’une exceptionnelle gravité…

L’universalisme en procès

Alain Policar, L’universalisme en procès. Le Bord de l’eau éditions, 2021, 163 pages

L’universalisme est d’un côté revendiqué par ceux qui adhèrent au républicanisme en France, au péril d’une confusion entre l’universel et l’uniforme, de l’autre contesté au vu des échecs d’une politique insensible à la différence. L’ouvrage publié par Alain Policar est consacré au refus du choix entre ces deux termes, porté par une vision contemporaine d’un universalisme humaniste digne de ce nom. Il en soumet la construction à la patiente analyse des fondements de l’argumentation adverse…

Menace sur l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Le 8 mars dernier, le président de la République décidait la suppression de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), et son rattachement à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

La violence et la brutalité de cette décision, son arbitraire ont scandalisé d’abord les 1700 employés de l’IRSN, mais avec eux, tous ceux qui connaissent la légitimité et le sérieux des avis et de l’expertise de l’IRSN.

Avec Thierry Charles : ingénieur civil des Mines, il a été pendant huit ans directeur général adjoint de l’IRSN, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

Histoires courtes : L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE

Comment l’ascension du Ventoux à vélo donne des ailes à la réflexion sur les éoliennes et le nucléaire.

(vidéo)

Physicien au laboratoire de physique statistique de l’ENS, directeur de recherche au CNRS et membre de l’Académie des sciences, lauréat du Prix des trois physiciens en 2007, Sébastien Balibar commente l’actualité énergétique tout en faisant à vélo l’ascension du Mont Ventoux : l’assez dérisoire puissance musculaire de l’être humain l’a conduit d’abord au système de l’esclavage, puis aux machines et donc à la recherche de sources d’énergie toujours nouvelles. Le nucléaire du futur comme moindre mal face au péril absolu du réchauffement climatique…

Soutien à la Ligue des Droits de l’Homme

Soutien inconditionnel de l’UR à la Ligue des Droits de l’Homme

Non aux violences policières disproportionnées lors des manifestations

L’Union rationaliste est indignée des propos stupéfiants tenus le 5 avril 2023 par le ministre de l’Intérieur devant la représentation nationale. Il a laissé planer des menaces sur les subventions versées par l’État à la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), affirmant que celles-ci «[méritaient] d’être [regardées] dans le cadre des actions que [la LDH a] pu mener». Le prétexte de cette intervention scandaleuse est que la LDH a documenté les modalités du dispositif de maintien de l’ordre lors de la manifestation le 25 mars contre le chantier des méga bassines de Sainte-Soline.

Cette mise en cause de la LDH se situe dans le contexte de violences policières de grande ampleur, qui se produisent sur tout le territoire français lors de manifestations comme celles qui marquent en ce moment l’opposition à loi sur la réforme des retraites …

Les terres rares et la transition écologique

> DOCUMENT <

Comment s’engager dans la transition écologique ? Le débat est ouvert et, malheureusement, au vu de la complexité du sujet, les arguments avancés manquent souvent de rigueur. Le problème sera abordé sous l’angle des terres rares, qui semblent indispensables à la réussite de la transition écologique. Certains affirment que le développement des énergies renouvelables sera empêché à cause de la pénurie inéluctable des terres rares. D’autres affirment que les progrès technologiques nous permettront de ne plus faire appel à celles-ci. Qu’en est-il vraiment ?…